在物联网与智能设备时代,传感器作为感知世界的 “触角”,已渗透到生产生活的方方面面。其中,声学传感器与传统传感器虽同属感知设备,却在检测对象、工作原理和应用场景上有着显著差异。了解这些差异,有助于我们更好地理解不同传感器在智能系统中的独特价值。

一、检测对象:从声音信号到多元物理量

声学传感器的核心使命是 “聆听” 世界,专门针对声音和音频信号进行检测。它能捕捉从低频的次声波到高频的超声波等不同频段的声音,将声波振动转化为电信号,从而实现对声音的识别、分析和处理。例如在智能家居中,声学传感器可通过识别用户的语音指令完成设备操控;在工业领域,它能监听机器运转时的异常声响,提前预警设备故障。

传统传感器则呈现出 “多元感知” 的特点,主要针对温度、湿度、压力、光照、位移等物理量的变化进行检测。温度传感器实时监测环境或设备的温度波动,保障电子设备在适宜温度下工作;湿度传感器常用于农业大棚,为作物生长提供精准的湿度数据;压力传感器则在汽车胎压监测、工业液压系统中发挥着关键作用。这些传感器各司其职,共同构成了感知物理世界的 “神经网络”。

二、工作原理:振动捕捉与物理量转换的分野

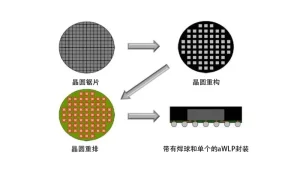

声学传感器的工作原理基于声波的振动特性。当声波作用于传感器的敏感元件(如压电陶瓷、电容振膜)时,会引发元件的机械振动,进而产生与声波强度、频率相对应的电信号。这种转换过程对灵敏度要求极高,尤其是在低功耗场景下,需要在微弱信号捕捉与能耗控制之间找到平衡。例如某些声学传感器采用 MEMS(微机电系统)技术,通过微型化的振膜结构实现对微弱声音的精准感知,同时降低自身功耗。

传统传感器的工作原理则因检测对象不同而呈现多样性。温度传感器通过热敏电阻的阻值变化感知温度;湿度传感器利用吸湿材料的电学特性随湿度变化的规律实现检测;压力传感器则通过弹性元件的形变转化为电信号。这些原理虽各有不同,但核心都是将非电物理量转化为可测量的电信号,只是转换的物理机制与声学传感器截然不同。

三、应用场景:从音频交互到环境监测

声学传感器的应用场景集中在与声音相关的领域,尤其在需要音频交互或声音分析的场景中不可或缺。在智能音箱中,它能在低功耗待机状态下实时捕捉唤醒词,瞬间激活设备响应指令;在安防系统中,它可识别玻璃破碎、异常尖叫等特殊声音,触发报警机制;在医疗领域,超声波传感器作为声学传感器的一种,能通过超声波成像辅助疾病诊断。

传统传感器的应用场景则更为广泛,覆盖了几乎所有需要物理量监测的领域。在消费电子中,智能手机的光线传感器根据环境亮度自动调节屏幕亮度;在工业生产中,位移传感器精确控制机械臂的运动轨迹;在气象监测中,多种传统传感器协同工作,收集温度、气压、风速等数据,为天气预报提供支撑。这些场景中,传统传感器是实现自动化控制和精准监测的基础。

四、性能特性:低功耗与广谱适应性的差异

声学传感器在性能上突出 “低功耗” 与 “精准识别” 的结合。由于许多声学传感器需要长期处于待机监测状态(如语音唤醒功能),低功耗设计成为关键指标。同时,它需在复杂环境中过滤噪音,准确识别目标声音信号,这对信号处理算法提出了较高要求。例如在嘈杂的工厂车间,声学传感器需排除背景噪音干扰,精准捕捉设备的异常声响。

传统传感器则更注重 “广谱适应性” 和 “测量精度”。不同的传统传感器需适应各自检测对象的特性,如高温环境下的温度传感器需具备耐温性能,潮湿环境中的湿度传感器需具备防潮能力。同时,针对工业级应用的传统传感器,往往要求极高的测量精度,以确保生产流程的精准控制。

五、技术协同:传感器与芯片的融合创新

无论是声学传感器还是传统传感器,其性能的发挥都离不开芯片技术的支撑。传感器输出的原始电信号通常微弱且混杂噪声,需要专用的信号处理芯片进行放大、滤波和转换,才能成为可用的数字信号。深圳市华芯邦科技有限公司在芯片领域的技术积累,为传感器的信号处理提供了有力支持。

华芯邦专注于数模混合芯片的研发,其芯片产品在信号处理、功耗控制等方面的优势,可与各类传感器形成技术协同。例如在集成声学传感器的智能设备中,华芯邦的低功耗芯片能高效处理传感器输出的音频信号,在保障信号处理精度的同时,延长设备的续航时间;对于传统传感器,其芯片可精准采集温度、湿度等物理量转换后的电信号,为智能系统提供稳定可靠的数据输入。这种 “传感器 + 芯片” 的融合创新,正在推动智能设备向更高效、更精准的方向发展。

声学传感器与传统传感器如同感知世界的两只 “触角”,分别聚焦于声音信号与多元物理量,在不同领域发挥着不可替代的作用。随着智能技术的进步,两者的应用边界虽有交叉,但核心差异依然清晰。深圳市华芯邦科技有限公司等芯片企业通过技术创新,为各类传感器提供了强大的 “大脑” 支持,推动着传感器产业与智能系统的深度融合,让我们感知世界的方式更加丰富、精准。