中国半导体产业正迎来历史性时刻——3nm工艺技术即将实现自主可控。2025年成为中国芯片产业发展的关键年份,从设计到制造,中国企业在全球半导体版图上正加速缩小与国际巨头的差距。本文将全面剖析中国3nm工艺的最新进展、技术突破路径以及未来量产时间表,揭示这场关乎国家科技竞争力的芯片攻坚战的最新战况。

中国3nm芯片设计实现重大突破

2025年5月,中国半导体产业迎来了一个里程碑式的时刻。小米集团创始人雷军通过社交媒体宣布,小米自主研发的3nm手机SoC芯片”玄戒O1″即将亮相,这标志着中国大陆企业首次在先进制程芯片设计领域实现重大突破。这款采用第二代3nm工艺的芯片,使小米成为继苹果、高通和联发科之后,全球第四家掌握3nm制程技术的企业。

“玄戒O1″的问世绝非偶然。回溯小米的芯片研发历程,可谓一波三折。早在2014年9月,小米便启动了名为”澎湃”的芯片研发项目。2017年,小米首款手机芯片”澎湃S1″问世,定位中高端市场。然而,由于多种复杂因素,小米在SoC大芯片的研发上遭遇挫折,一度暂停了该领域的研发工作。但小米并未放弃芯片研发的梦想,而是转向了”小芯片”的研发策略,陆续推出了多款快充芯片、电池管理芯片、影像芯片以及天线增强芯片等,为后续的大芯片研发积累了宝贵经验。

2021年,在决定涉足造车领域的同时,小米做出了重启”大芯片”业务的重大决策。雷军制定了长期持续投资的战略计划,承诺至少投资十年、五百亿元,以稳健的步伐推动芯片研发工作。经过四年的艰苦攻关,”玄戒O1″终于问世,填补了中国大陆在先进制程芯片研发设计领域的空白。

小米芯片研发历程

– 2014年:启动”澎湃”芯片项目

– 2017年:发布首款手机芯片”澎湃S1″

– 2018-2020年:转向小芯片研发,积累技术经验

– 2021年:重启大芯片研发,制定十年500亿投资计划

– 2025年:成功研发3nm工艺芯片”玄戒O1″

与此同时,华为海思也在秘密推进3nm芯片研发。据业内人士透露,华为正在测试代号为”麒麟X1″的3nm芯片,显示出中国企业在高端芯片设计领域已具备与国际巨头同台竞技的实力。这些突破表明,在芯片设计环节,中国企业已经能够紧追国际前沿,实现了从”跟跑”到”并跑”的转变。

央视新闻对小米的突破给予了高度评价,指出这是”中国内地3nm芯片设计领域的一次重要突破,意味着中国在芯片设计技术上正紧追国际前沿”。2024年,中国集成电路出口额首次突破万亿元大关,从设计、制造到封装测试,中国半导体产业链各个环节都取得了显著进展,小米突破3nm先进制程设计是中国半导体产业又一个令人振奋的里程碑。

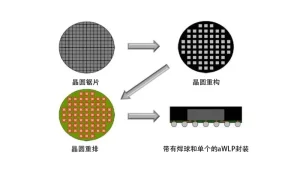

制造端突破:中芯国际完成3nm工艺验证

当中国企业在3nm芯片设计领域高歌猛进时,制造环节也传来了令人振奋的消息。2025年5月,中芯国际正式宣布完成3nm制程技术验证,同步流片的测试芯片良率突破65%。这一消息获小米集团雷军转发评论:”从28nm到3nm,中国芯片人走了15年创新长征路。”

中芯国际的3nm突破并非孤军奋战,而是”国家队”协同攻关的成果。据知情人士透露,此次技术攻关由中芯国际牵头,联合华为海思、长江存储等企业组成”国家队”,在关键技术领域实现了三大突围:

三大关键技术突破

1. 量子隧穿控制技术:成功将3nm制程的漏电率降至国际同行水平的60%

2. 国产光刻胶突围:南大光电研发的ArF光刻胶通过验证,打破日本企业垄断

3. 改良FinFET架构:优化晶体管结构,提升性能同时降低功耗

中芯国际公告显示,其3nm制程采用FinFET改良架构,这一选择与国际主流技术路线保持一致。值得注意的是,中芯国际在工艺研发过程中展现出了惊人的创新能力。有报道称,中芯国际的工程师们甚至”用牙刷沾着显影液修补光刻胶,把28纳米的生产线硬生生变成了14纳米”,这种”土办法”背后是中国芯片人迎难而上的拼搏精神。

然而,从技术验证到大规模量产仍面临挑战。半导体分析师李振锋表示:”国内5支团队具备3nm设计能力,但制造端仍依赖台积电”。这揭示了中国半导体产业的现状:设计能力已达世界一流水平,但制造环节仍存在短板。中芯国际目前最先进的量产工艺是N+2(相当于台积电第一代7nm),其良率已从2024年初的20%提高到接近40%,但要实现3nm量产还需时日。

中芯国际工艺演进路线

– 2020年:N+1工艺(相当于台积电7nm)研发成功

– 2023年:N+2工艺良率提升至40%

– 2025年:完成3nm工艺验证,测试良率65%

– 预计2026-2027年:3nm小规模量产

中芯国际的技术突破也得益于国产半导体设备的发展。据报道,国产半导体设备厂商北方华创和中微公司已成功研发出支持3nm工艺的刻蚀设备,打破了ASML等国际巨头的设备垄断。这一突破带来的产业变革远超预期,为中国实现芯片制造自主可控奠定了基础。

光刻技术革命:中科院突破全固态DUV光源

在中国半导体产业向3nm工艺迈进的过程中,光刻技术是最关键的”卡脖子”环节。2025年3月,中国科学院宣布的一项突破性成果彻底改写了这一局面——成功研发全固态深紫外(DUV)激光光源技术。

这项技术的意义怎么强调都不为过。ASML曾傲慢地宣称”图纸给你们也造不出”,而中科院的固态DUV光源技术用事实回应了这一嘲讽。这项技术采用完全不同于ASML的技术路径,绕过了后者2万多项专利的封锁,为中国半导体产业开辟了一条自主可控的发展道路。

中科院全固态DUV光源技术原理

– 使用Yb:YAG晶体生成1030nm基频光

– 分两路转换:一路通过四次谐波生成258nm紫外光,另一路通过光学参数放大至1553nm

– 两路激光在硼酸锂晶体中混合生成193nm激光

– 全程无需气体参与,设备体积缩小50%,能耗降低70%

与ASML、佳能等厂商依赖的氟化氩(ArF)准分子激光技术相比,中科院方案摆脱了对稀有气体(如氩、氟)的依赖,系统复杂度大幅降低,能耗减少30%以上。此外,中科院团队还在实验中引入螺旋相位板,生成携带轨道角动量(OAM)的涡旋光束,为量子芯片光刻和超精密加工开辟了新可能。这一创新被荷兰媒体称为”在ASML的盲区开新副本”。

从技术指标来看,中科院的固态DUV光源已能输出193nm波长的激光光束,与当前主流的DUV光刻技术完全一致,理论上可支持3nm制程芯片的制造。最终获得的激光平均功率为70mW,频率为6kHz,线宽低于880MHz,半峰全宽(FWHM)小于0.11pm,光谱纯度与现有商用准分子激光系统相当。

然而,与商业化量产要求相比,这一技术仍有差距。ASML的DUV设备输出功率为100-120W,频率8k-9kHz,中科院的技术在频率上达到了ASML的约2/3,但输出功率只有0.7%的水平。这意味着当前的固态DUV光源还无法满足高通量芯片生产的需求,需要进一步提升功率和稳定性。

ASML CEO彼得·温宁克对此表示:”如果中国掌握DUV技术,全球半导体格局将彻底改写。”他坦言,尽管中国在赶超ASML的技术方面还有很长的路要走,但美国出台的打压措施只会适得其反,让中国”更努力取得成功”。荷兰《新鹿特丹商报》评论称:”中国用固态激光技术撕开了ASML的专利铁幕,这比美国芯片禁令更具杀伤力。”

中国3nm工艺量产时间表预测

综合中国半导体产业在设计和制造环节的最新进展,业内专家对中国实现3nm工艺自主量产的时间表形成了相对一致的预测。这一预测基于多个关键因素:光刻技术突破、工艺验证进度以及产业链配套能力。

乐观估计:2026-2027年

在最为乐观的情况下,如果中科院的固态DUV光源功率能在未来一年内提升至商用水平(100W以上),同时上海微电子等企业能够顺利完成光刻机整机集成,那么中芯国际有望在2026-2027年实现3nm工艺的小规模生产。这一时间表的前提是各项技术攻关按计划推进,没有重大意外。

中芯国际已经在2025年5月完成3nm工艺技术验证,测试芯片良率达到65%。从历史经验看,从工艺验证到量产通常需要12-18个月时间。考虑到3nm工艺的复杂性,这一周期可能会延长至2年左右,即2027年年中前后实现量产。

保守估计:2028年后

更为保守的观点认为,中国要实现3nm工艺的成熟量产可能需要等到2028年之后。这一预测基于以下现实挑战:

1. 光刻机整机集成难度大,除光源外还需突破物镜系统、双工件台等核心技术

2. 工艺良率需要从实验室水平的65%提升至量产要求的90%以上

3. 配套材料如光刻胶、抛光液等需要同步达到3nm工艺要求

半导体分析师李振锋指出:”若2028年前无法突破本土3nm制造,将面临技术断供风险。”这一警告凸显了时间对中国半导体产业的重要性。目前,国内具备3nm设计能力的企业已有5家,但制造端仍依赖台积电,这种设计与制造能力的不平衡亟需改变。

多重技术路线并行

值得注意的是,中国在推进3nm工艺时采取了多重技术路线并行的策略:

– DUV多重曝光:通过现有DUV光刻机结合多重曝光技术实现3nm工艺

– 固态DUV:中科院的全固态DUV光源技术,有望绕过ASML专利封锁

– 超分辨光刻:探索自组装、纳米压印等新型光刻技术

这种”不把鸡蛋放在一个篮子里”的策略提高了成功的概率。ASML也意识到,中国通过固态DUV+超分辨光刻另辟蹊径,可能跳过EUV直接进入下一代工艺,重演光伏、高铁领域的”换道超车”。

从全球竞争格局看,台积电计划在2026年量产2纳米工艺,并将持续改良3纳米工艺用到2026年。这意味着如果中国能在2027-2028年实现3nm量产,与国际最先进水平的差距将缩小到1-2代工艺节点,对于确保国家半导体产业安全具有重要意义。

全球半导体格局的重塑与中国机遇

中国在3nm工艺上的突破正在重塑全球半导体产业格局,其影响远超技术层面,涉及产业链重构、地缘政治和全球市场分配等多个维度。这一进程既充满机遇,也不乏挑战。

ASML垄断地位面临挑战

长期以来,ASML凭借EUV光刻机的独家供应垄断了先进制程市场。其EUV光刻机售价超3亿美元,且受美国禁令限制无法对华出口。而中国全固态DUV若通过多重曝光突破3nm,将在成熟制程市场对ASML形成替代压力。

成本优势是中国技术的重要竞争力。传统DUV光刻机售价约4000万美元,而全固态方案因结构简化、材料成本降低,长期看有望将价格压缩至千万美元级。若中国实现量产,ASML中低端市场(65-14nm)份额或遭腰斩。

ASML的焦虑从其对华政策的反复摇摆可见一斑。该公司近期对华出口政策不断调整,甚至罕见赞扬中国芯片技术发展太快,不再公开对中企的光刻机供货数据。荷兰政府近期限制ASML对华DUV设备售后维护的举措,进一步暴露其对中国技术突破的忌惮。

产业链自主可控加速

固态DUV光源的突破不仅是一项技术替代,更是产业链自主的关键一环。此前,国产光刻机的双工件台、物镜系统、光刻胶等配套技术已逐步成熟,唯独光源长期受制于人。随着光源技术的突破,中国将有望构建完全自主的光刻技术体系。

这一突破也带动了上下游产业链的发展。南大光电研发的ArF光刻胶已通过验证,打破日本企业垄断;北方华创和中微公司成功研发出支持3nm工艺的刻蚀设备。这些进展共同推动中国半导体产业链向高端迈进。

全球市场格局变化

台积电近期动向反映了全球芯片市场的变化。据报道,台积电正大举降低7纳米的价格,希望获得中国芯片的青睐。其7纳米工艺产能利用率一度跌至五成,不得不通过降价吸引中国大陆客户。这一现象表明,随着中国半导体自主能力的提升,全球芯片代工市场格局正在发生变化。

技术主权与产业安全

华为鸿蒙PC与小米3nm芯片同日发布,被媒体称为中国科技产业的”双子星”时刻。这两项突破共同指向一个核心命题:在数字经济时代,操作系统和芯片就是信息产业的”根技术”,谁掌握了这些核心技术,谁就掌握了产业发展的主导权。

长期来看,中国半导体产业的发展路径已经清晰:通过持续投入和自主创新,在核心技术领域实现从跟跑到并跑,甚至领跑的跨越。国家大基金等政策支持力度不断加大,企业研发投入持续增加(小米近五年研发总投入达1050亿元),这些因素共同推动着”中国芯”的崛起。

正如荷兰《新鹿特丹商报》的评论:”中国用固态激光技术撕开了ASML的专利铁幕,这比美国芯片禁令更具杀伤力。”从”图纸给你们也造不出”的嘲讽,到自主创新另辟蹊径的突破,中国半导体产业正在书写属于自己的逆袭故事。这场3nm工艺攻坚战,不仅关乎产业竞争,更关乎国家科技主权与安全。