电源管理IC:电子设备的 “电力管家”

电子化的时代,小到我们日常使用的智能手机、平板电脑,大到复杂的工业设备、汽车电子系统,电源管理IC 无处不在,扮演着 “电力管家” 的关键角色。它虽体积小巧,却肩负着电子设备中电能转换、分配、管理与保护的重任,是保障设备稳定运行的核心组件。

从最基本的功能来看,电源管理 IC 首先承担着电能转换与调节的职责。电子设备内部的各种芯片和组件,如 CPU、内存、传感器等,各自需要特定且稳定的工作电压,像常见的 5V、3.3V、1.8V 等 ,然而外部电源,无论是电池还是交流适配器,提供的电压往往单一且存在波动。电源管理IC 通过内置的 DC – DC 转换器(包括 Buck 降压、Buck – Boost 升降压等类型)以及 LDO 低压差线性稳压器,就像一位精准的电压调控师,将输入电压精确地转换成各个单元所需的稳定电压,确保电力分配的高效与精准。以智能手机为例,其内部的电源管理IC 要同时为屏幕、处理器、摄像头等不同组件提供合适的电压,保证手机各项功能的正常发挥。

在便携式电子设备中,电源管理 IC 还是电池的 “贴心守护者”,集成了先进的充电管理功能。它全程把控充电过程,从最初的预充电,到恒流充电、恒压充电,再到最终的充电终止,每一个环节都精心调控。同时,它还支持多种快充协议,如 QC(Quick Charge)、PD(Power Delivery)等,大大缩短了充电时间,满足用户对快速充电的需求。除了充电控制,电源管理 IC 还实时监测电池电量,评估电池健康状态,提供过充过放保护,有效延长电池的使用寿命和使用安全性。比如我们的笔记本电脑,电源管理IC 能确保电池在充电时不会因过充而损坏,在使用过程中也能合理分配电量,避免电池过度放电。

电源管理 IC 也是节能的 “大功臣”。它具备功耗管理与能效优化的能力,能够根据设备的工作状态,如全速运行、待机、睡眠等,动态调整各路的电压和时钟频率,甚至关闭暂时未使用模块的供电。这种动态电源管理(DPM)技术,显著降低了设备在空闲状态下的功耗,从而延长了设备的续航时间。像智能手表这类可穿戴设备,由于电池容量有限,电源管理 IC 通过智能调整功耗,使得手表在一次充电后能够满足用户数天的正常使用。

此外,在复杂的电子系统中,电源管理 IC 充当着 “秩序维护者” 和 “安全卫士”。在上电和断电时,各个芯片的启动和关闭必须遵循严格的先后顺序,否则可能引发逻辑混乱甚至造成芯片损坏。电源管理 IC 提供精确的上电时序控制,确保系统有条不紊地启动和关闭。而且,它还集成了过压、欠压、过流、过热等全方位的保护电路,为整个电子系统构筑起坚固的安全屏障。例如在一些工业控制设备中,面对复杂多变的工作环境和可能出现的电源异常情况,电源管理 IC 的保护功能能有效避免设备因电源问题而损坏,保障生产的正常进行。

电源管理IC 故障面面观

尽管电源管理IC 设计精良且具备多种保护机制,但在复杂的实际应用场景中,仍可能出现各种故障。这些故障不仅影响设备的性能,严重时甚至会导致设备无法正常工作。下面,我们就来详细了解电源管理 IC 常见的故障类型及其背后的原因。

过热是电源管理 IC 较为常见的故障表现。当电源管理 IC 长时间工作在高温环境中,或者其内部的散热设计不佳时,热量就会不断积累,进而导致芯片过热。此外,若芯片内部存在短路情况,电流会异常增大,这也会产生过多的热量,引发过热问题。比如在一些高负载运行的工业设备中,电源管理 IC 长时间满负荷工作,散热风扇又出现故障,就很容易出现过热现象。过热对电源管理 IC 的影响不容小觑,它会使芯片的性能逐渐下降,如电压调节精度降低、电流控制能力变差等。如果过热问题得不到及时解决,持续的高温还可能会对芯片内部的电路结构造成永久性损坏,使芯片彻底报废 。

电压不稳也是一种常见故障。当输入电源的电压出现较大波动,或者电源管理 IC 的稳压控制电路出现问题时,就会导致输出电压不稳定。在一些电网质量较差的地区,电压经常会出现忽高忽低的情况,这对电源管理 IC 的稳压能力是个极大的考验。此外,负载的突变也会对输出电压产生影响。例如,当电子设备中的某个大功率组件突然启动或关闭时,会导致负载电流瞬间发生变化,若电源管理 IC 不能及时响应并调整,就会造成输出电压的波动。电压不稳会给电子设备带来诸多问题,像设备运行不稳定、出现死机或重启现象,甚至可能会损坏其他对电压敏感的芯片和组件。

输出异常涵盖了多种情况,比如无输出电压、输出电压过高或过低等。当电源管理 IC 的内部电路出现断路、短路,或者某些关键元件损坏时,就可能导致无输出电压。以一个简单的手机充电器为例,如果其中的电源管理 IC 的开关管被击穿短路,就会使整个电路无法正常工作,从而没有电压输出。而输出电压过高或过低,可能是由于反馈电路故障、基准电压源异常等原因引起的。输出异常会直接影响电子设备的正常运行,若输出电压过高,可能会击穿设备中的其他芯片;输出电压过低,则无法满足设备正常工作的需求。

过电流同样是引发电源管理 IC 故障的重要原因之一。当负载发生短路,或者设备中出现异常的电流需求时,电源管理 IC 需要提供超过其额定值的电流,这就可能导致芯片过热甚至损坏。比如在汽车电子系统中,如果某个传感器的线路出现短路,就会使电源管理 IC 的输出电流急剧增大。此外,电源管理 IC 自身的质量问题、使用时间过长导致的老化以及外界的电磁干扰等,也都有可能引发故障。像一些劣质的电源管理 IC,在使用过程中更容易出现各种问题,而长时间使用的芯片,其内部的元件性能会逐渐下降,也增加了故障发生的概率。

维修,可行吗?

维修的技术挑战

当电源管理IC 出现故障时,维修似乎是一种挽救设备、降低成本的选择。但实际操作中,维修电源管理 IC 面临着诸多技术难题,绝非易事。

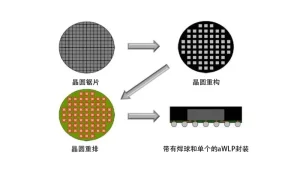

从芯片的物理结构来看,现代电源管理 IC 为了追求更高的集成度和更小的体积,多采用如 QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)、BGA(Ball Grid Array,球栅阵列封装) 等先进封装技术。这些封装形式使得芯片的引脚极为细小且密集。以常见的 QFN 封装电源管理 IC 为例,其引脚间距可能仅有 0.5mm 甚至更小 ,这对维修人员的焊接技术提出了极高的要求。在如此细小的引脚上进行焊接操作,稍有不慎就可能导致引脚短路或虚焊,进一步损坏芯片或引发其他电路故障。

电源管理 IC 的内部电路宛如一个错综复杂的迷宫,集成了众多的晶体管、电阻、电容等元件,以及各种复杂的控制电路和功能模块。这些电路相互交织,协同工作,实现电能转换、管理等多种功能。一旦内部某个电路节点出现故障,要准确地定位问题根源,犹如大海捞针。比如,当电源管理 IC 出现电压输出异常时,可能是内部的反馈电路、基准电压源、功率开关管等多个部件中的任何一个出现问题,甚至可能是多个部件同时故障,需要维修人员具备深厚的电路知识和丰富的故障诊断经验,才能逐步排查出故障点。

维修电源管理 IC,专业工具必不可少。高精度的热风枪是拆除和焊接芯片的关键工具,其温度和风量的控制精度直接影响着维修的成败。如果热风枪的温度过高,可能会损坏芯片;温度过低,则无法完成焊接。同时,还需要配备高倍显微镜,以便在微小的芯片引脚和电路上进行精细操作。此外,示波器、逻辑分析仪等测试仪器也是诊断故障的重要帮手,它们能够实时监测电路的信号和波形,帮助维修人员判断电路的工作状态。然而,这些专业工具不仅价格昂贵,而且操作复杂,需要维修人员经过专门的培训才能熟练使用。

维修成本剖析

除了技术上的挑战,维修电源管理 IC 的成本也是需要重点考虑的因素,这其中涵盖了多个方面。

时间成本在维修过程中不容忽视。维修人员首先要花费大量时间对故障设备进行全面检测,运用各种测试手段和方法,逐步排查可能存在的问题,以确定电源管理 IC 是否真的损坏以及具体的故障点。之后,在维修操作环节,由于芯片引脚细小、焊接难度大,每一个步骤都需要小心翼翼,确保焊接质量,这无疑又会消耗大量时间。尤其是对于一些复杂的故障,可能需要反复调试和测试,整个维修过程可能会持续数小时甚至数天。以一台工业设备中的电源管理 IC 维修为例,从故障诊断到完成修复,可能需要技术人员花费整整两天的时间,这期间设备无法正常运行,会给企业带来一定的生产损失。

人力成本同样不可小觑。具备维修电源管理 IC 能力的技术人员,通常都需要经过长期的专业学习和实践积累,掌握扎实的电子电路知识、熟练的焊接技能以及丰富的故障诊断经验。这类专业技术人员的人力成本相对较高,其每小时的人工费用可能是普通维修人员的数倍。而且,由于维修工作的复杂性和不确定性,往往需要技术人员全神贯注地投入,进一步增加了人力成本的支出。

在物料成本方面,虽然单个电源管理 IC 芯片的价格可能并不高,从几元到几十元不等,但其型号众多,不同设备使用的芯片型号和规格各异。为了进行维修,维修人员可能需要提前储备多种型号的芯片,这就增加了库存成本。此外,在维修过程中,还可能需要使用一些辅助物料,如特殊的焊锡丝、助焊剂、导热硅脂等,这些物料的成本虽然相对较低,但长期积累下来,也是一笔不小的开支。

与维修相比,更换新的电源管理 IC 芯片在成本方面有时反而更具优势。新芯片的价格相对透明,且购买渠道广泛,能够快速获取。更换新芯片的操作相对简单,熟练的技术人员可以在较短时间内完成,大大缩短了设备的停机时间。以一部智能手机的电源管理 IC 维修为例,如果选择维修,可能需要花费 2 – 3 小时,加上人工费用和可能的物料成本,总费用可能在 100 – 200 元左右;而直接更换新的电源管理 IC 芯片,购买芯片的费用可能只需 30 – 50 元,加上半小时左右的人工更换时间,总成本可能不到 100 元,且新芯片的质量和稳定性更有保障。

直接更换,是更优解?

更换的优势尽显

在面对电源管理IC 故障时,直接更换往往是一种更为明智和高效的选择,具有多方面的显著优势。

从时间成本角度来看,直接更换新的电源管理 IC 能够极大地节省维修时间。如前文所述,维修电源管理 IC 需要经历复杂的故障诊断过程,要运用多种专业工具和方法,逐步排查可能存在的问题,确定具体的故障点,这一过程可能会耗费数小时甚至数天。而更换新芯片则相对简单直接,技术人员只需根据设备型号选择适配的芯片,熟练的技术人员通常可以在较短时间内完成拆卸旧芯片、安装新芯片的操作,大大缩短了设备的停机时间,使设备能够尽快恢复正常运行,减少因设备故障而带来的生产损失或使用不便。以一台服务器为例,若其电源管理 IC 出现故障,选择维修可能需要技术人员花费两天时间进行故障排查和修复,期间服务器无法正常提供服务,会对企业的业务运营造成较大影响;而直接更换新的电源管理 IC,技术人员可能仅需半天时间就能完成更换操作,服务器即可重新投入使用,保障企业业务的连续性。

新的电源管理 IC 在性能方面具有明显优势。新芯片在制造过程中采用了最新的技术和工艺,其性能更加稳定可靠,电压调节精度更高,电流控制能力更强,能够更好地满足设备对电源管理的严格要求。而且,新芯片往往具备更先进的功能和特性,如更高的能效比、更强的抗干扰能力等,有助于提升设备的整体性能和稳定性。例如,一款新型的电源管理 IC 在能效方面比旧款芯片提高了 15%,这意味着使用该芯片的设备在运行过程中能够消耗更少的电能,不仅降低了能源成本,还减少了设备的发热,延长了设备的使用寿命。

更换新的电源管理 IC 还能有效避免因维修不当带来的潜在风险。维修过程中,由于芯片引脚细小、焊接难度大,以及内部电路复杂等原因,稍有不慎就可能导致引脚短路、虚焊或损坏其他电路元件,从而引发新的故障,使设备的损坏程度进一步加剧。而更换新芯片则可以从源头上避免这些问题,新芯片在出厂时经过了严格的质量检测,其质量和性能有可靠的保障,只要在更换过程中按照正确的操作流程进行,就能确保设备的稳定运行。

何时该果断更换

在实际应用中,以下几种情况建议果断选择直接更换电源管理IC。

当电源管理IC 出现严重的物理损坏时,如芯片内部出现短路、断路,引脚断裂或封装破裂等,这种情况下维修难度极大,即使勉强修复,其稳定性和可靠性也难以保证。例如,芯片因过热导致内部电路烧毁,或者在运输、使用过程中受到外力撞击,造成引脚断裂,此时更换新芯片是最为可靠的解决办法。

如果电源管理 IC 已经老化严重,即使目前仍能勉强工作,但性能已经大幅下降,如电压输出精度降低、电流控制能力变差、功耗增加等,也应考虑更换。随着使用时间的增长,芯片内部的元件会逐渐老化,其性能和可靠性会不断降低,继续使用不仅会影响设备的正常运行,还可能对其他元件造成损害。以一款使用多年的笔记本电脑为例,其电源管理 IC 老化后,可能会导致电池充电异常,续航时间明显缩短,系统运行不稳定等问题,此时更换新的电源管理 IC 可以有效解决这些问题,提升笔记本电脑的性能和使用体验。

当设备需要进行技术升级时,为了满足新的性能要求,也可以选择更换电源管理 IC。随着科技的不断进步,电子设备的性能要求越来越高,如更高的运行速度、更低的功耗、更强的功能集成度等。如果原有的电源管理 IC 无法满足这些新的要求,就需要更换为性能更先进的芯片。例如,将一台老旧的台式电脑升级为高性能游戏主机,原有的电源管理 IC 可能无法为新的高性能显卡和处理器提供稳定的电源供应,此时更换一款支持更高功率输出、具备更精准电压调节能力的电源管理 IC 是必要的,能够确保电脑在高负载运行时的稳定性和性能表现。

案例见证:维修与更换的抉择

在实际的电子设备维修领域,电源管理 IC 出现故障时,维修与更换之间的抉择往往需要综合多方面因素考量,而一个个真实案例,就像一面面镜子,清晰地映照出不同情况下的最佳选择。

曾经有一位资深的电子设备维修师傅接到了一台故障的平板电脑。用户反映,平板电脑在使用过程中突然死机,之后就无法开机了。维修师傅经过初步检测,判断是电源管理 IC 出现了问题。在进一步检查时,发现芯片的一个引脚出现了虚焊,导致电压输出异常。由于虚焊问题相对较为直观,且没有涉及芯片内部复杂电路的损坏,维修师傅决定尝试维修。他凭借着精湛的焊接技术,在高倍显微镜下小心翼翼地对虚焊引脚进行了重新焊接。经过一番细致操作,成功修复了虚焊问题,平板电脑也顺利开机,各项功能恢复正常。这一案例中,由于故障点明确且相对简单,维修不仅成功解决了问题,还为用户节省了更换芯片的费用,可谓是双赢。

然而,并非所有情况都适合维修。有一位游戏玩家的高端电竞主机出现了无法正常启动的故障。经专业维修人员检测,确定是电源管理 IC 损坏。在对芯片进行深入检查后发现,芯片内部多个晶体管被击穿,电路出现了严重的短路情况。面对如此复杂的损坏状况,维修人员评估后认为,即使能够修复这些短路点,也难以保证芯片内部其他元件没有潜在损伤,而且维修过程中对技术和工具的要求极高,稍有不慎就可能进一步损坏主板。综合考虑后,维修人员建议玩家直接更换新的电源管理 IC。玩家采纳了这一建议,更换芯片后,电竞主机顺利恢复正常运行,性能也得到了保障。

还有一个案例,某企业的一台关键工业设备出现故障,导致生产线停滞。经检查,故障原因是电源管理 IC 过热损坏。这台设备已经使用了多年,其电源管理 IC 也存在一定程度的老化。维修人员在评估时发现,虽然可以尝试维修损坏的芯片,但设备后续的稳定性和可靠性难以保证,而且维修所需的时间较长,会给企业带来较大的生产损失。相反,直接更换新的、性能更先进的电源管理 IC,虽然成本稍高,但能够迅速恢复设备运行,并且新芯片的高性能还能提升设备的整体效率。最终,企业选择了更换芯片,设备很快投入生产,将损失降到了最低。

总结:理性抉择,保障设备运行

电源管理IC作为电子设备的核心组件,其正常运行对设备至关重要。当它出现故障时,维修与更换这两种应对方式各有利弊,且适用场景不同。维修虽可能在简单故障时节省成本,但面临技术难度大、时间成本高以及维修后稳定性不确定等问题;更换新芯片则能快速恢复设备运行,确保性能稳定,在芯片严重损坏、老化或设备升级等情况下优势明显。在实际遇到电源管理IC 故障时,大家需冷静分析、理性抉择。要充分考虑故障的具体情况,是简单的引脚问题还是复杂的内部电路损坏;权衡维修与更换的成本,包括时间、人力和物料等方面;结合设备的使用需求,是追求短期的应急修复还是长期的稳定运行 。只有综合这些因素,才能做出最合理的决策,让电子设备迅速恢复健康,持续为我们的生活和工作提供可靠支持。